Tra i fenomeni caratterizzanti i temporali vi sono i fulmini, affascinanti e molto pericolosi allo stesso tempo. Impariamo a conoscerli meglio con questo approfondimento.

- Splendido scatto che ci regala Michele Sensi

DEFINIZIONE⚡️: I fulmini costituiscono un fenomeno atmosferico, caratterizzato da scariche elettriche che trovano spiegazione in un elevata differenza di potenziale elettrico tra 2 regioni della nube limitrofe.

SPIEGAZIONE📝: Partiamo con il dire che i fulmini si originano al di sotto di nubi temporalesche; esse tendono a svilupparsi in altezza (alle nostre latitudini fino a 10000-12000mt) e che prendono il nome di CUMULONEMBI.

Come già spiegato in altre occasioni, all’interno del cumulonembo distinguiamo 2 correnti: quella ascensionale e quella discensionale.

La prima è definita in gergo tecnico “updraft” ed è costituita da aria caldo umida che alimenta lo sviluppo della nube temporalesca, mentre la seconda, definita “downdraft“, è la fredda corrente discendente che si riversa al suolo al di sotto del cumulonembo.

Durante i temporali, all’interno della nube viene alterata la distribuzione ionica: le correnti, descritte in precedenza all’interno della nube, possono risultare violente a tal punto da variare il numero di elettroni contenuti della goccia d’acqua in sospensione e nei cristalli di ghiaccio. Nella parte superiore della nube, dove sono presenti temperature minori, prevarranno i cristalli di ghiaccio, caricati complessivamente positivamente. Nella parte bassa della nube, dove prevalgono le goccioline d’acqua in sospensione, avremo una carica complessivamente negativa. Il suolo al di sotto della nube temporalesca assume invece carica positiva: a questo punto, tra la base della nube e il suolo si viene a creare una differenza di potenziale, è proprio questa differenza a generare il fulmine, che ha il compito di annullare il “delta” potenziale tra nube e suolo.

Quanti fulmini esistono?

- Fulmine positivo

- PH: Stiv Gentili

La situazione sopra descritta riguarda i fulmini cosiddetti “nube-suolo”. Esistono però anche altre tipologie di fulmine.

- fulmini nube-nube: la scarica elettrica si mantiene appunto a livello della nube, senza toccare il suolo. In questo caso la causa che porta alla formazione della scarica elettrica è la medesima, questo squilibrio di cariche si realizza però tra la sommità della nube e la parte bassa della nube stessa, ecco perché la scarica si dirama all’interno del cumulonembo e non scende fino al suolo. In questo caso lessa parte però dalla base della nube e va verso l’alto, ossia parte dalla zona caricata negativamente verso quella carica positivamente.

- fulmine positivo: seguono il processo indicato nel primo paragrafo, ma scaricano al suolo partendo dalla sommità del cumulonembo (carico positivamente), colpendo il terreno a una discreta distanza da esso, carico negativamente. Rappresentano una forma rara ma molto pericolosa: possono abbattersi lontano dal temporale, cogliendo di sorpresa le persone che sottovalutano la presenza del fenomeno convettivo nelle vicinanze. Inoltre la loro potenza può essere anche 100 volte superiore ai fulmini “classici”.

- fulmine globulare: questi sono fenomeni estremamente rari ma al tempo stesso affascinanti e, tutt’oggi motivo di studio: si tratta di “sfere” luminose che danzano nel cielo per alcuni secondi, prima di scomparire del tutto. Le cause che portano alla loro formazione sono ancora ignote, si lavora attualmente per decifrarne l’origine.

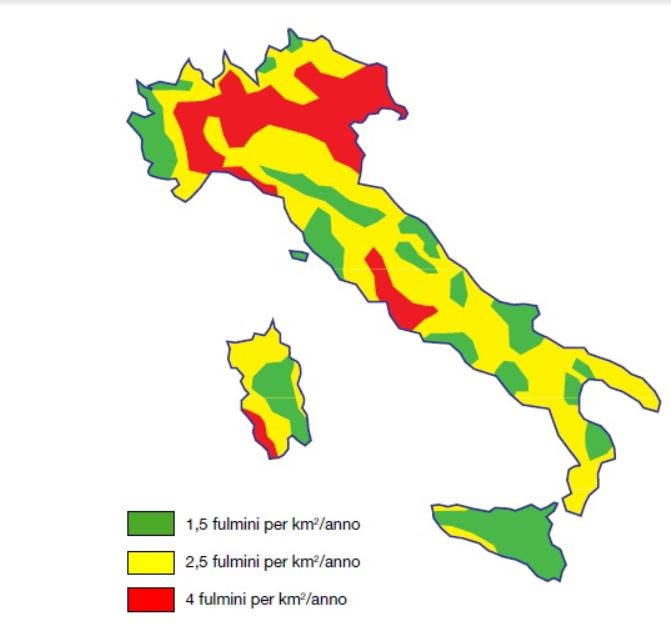

Dove in Italia?

- PH: Michele Sensi

Le fulminazioni caratterizzino ogni area del nostro paese, lo fanno però con incidenza diversa a seconda dei vari territori: le zone più colpite risultano essere l’alto Lazio. la bassa Toscana, la pianura Lombarda e Piemontese ma, soprattutto il Triveneto. In questa zona, infatti, giocano un ruolo fondamentale gli elevati tassi di energia che riescono ad accumularsi nei mesi estivi, ma soprattutto gioca un ruolo fondamentale l’orografia del territorio. Altre zone particolarmente soggette sono la Sardegna, la Liguria, la Puglia (specie il salento) e l’Emilia Romagna.

Il tuono

Il tuono rappresenta la conseguenza diretta del fulmine, il boato udibile con intensità e durata diversa a seconda della distanza del temporale dalla zona in cui si trova l’osservatore. Esso si genera a causa del grado di ionizzazione dell’atmosfera molto elevato, lasciato in eredità dalla scarica elettrica, con la conseguente formazione di un “canale di ionizzazione”. Il fragore deriva appunto da questo canale di ionizzazione. Il tuono è inevitabilmente in ritardo rispetto al fulmine: questo perchè il fulmine si propaga alla velocità della luce (300000 km/s) mentre il suono nell’aria percorre “soltanto” 340m al secondo. Conoscendo la velocità del suono, e contando il tempo che intercorre tra bagliore e tuono, si applica la formula: (d=Vsuono*t)

dove “d” è la distanza incognita, “V” è la velocità del suono e “t” è l’intervallo di tempo misurato.

Articolo a cura di Mattia Lanzi.